Amici e amiche! Benvenuti e buon anno!

È arrivato il momento del tradizionale recap del meglio che

quest'anno ci ha offerto in termini di cinema. Mentre sto scrivendo,

Cahiers du cinéma ha appena reso pubblica la sua top 10 dei

migliori film dell'anno, e come al solito i francesi danno la

priorità ai propri autori, com'è giusto che sia.

E a questo

proposito è d'uopo ricordarvi, come sempre, che questa mia lista non

ha alcuna pretesa di esaustività né di autorevolezza, ma è

semplicemente una mia personale opinione sulle pellicole che mi hanno

più colpito nel corso dell'anno appena trascorso. Per chi non avesse

buona memoria o capitasse da queste parti per la prima volta, per

“migliori film del 2023” intendo non necessariamente solo quelli

usciti nell'anno solare in questione, ma anche ad esempio titoli

usciti a fine 2022 che non avevo incluso nella lista dell'anno

scorso, oppure arrivati in Italia qualche mese dopo e che ho pertanto

visionato da gennaio in poi.

Con la dovuta anticipazione che molti

film che vi aspetatte mancheranno probabilmente all'appello (magari

semplicemente non ho avuto modo di recuperarli), cessiamo gli indugi

e buttiamoci a capofitto. Questi, in ordine sparso, sono i film che

più ho apprezzato nel 2023:

Killers of the Flowers Moon, di Martin Scorsese

Uno dei ritorni più graditi di quest'anno è stato quello del grande Martin Scorsese, che a 4 anni dal precedente, magnifico The Irishman e a 80 di età ha dimostrato di avere ancora voglia di sperimentare, di mettersi in gioco, di affrontare generi e stili mai toccati prima. A molti spettatori della domenica la cosa continua a sfuggire, ma quando parliamo di Scorsese parliamo di un autore estremamente versatile e completo, capace di gestire con uguale maestria il dramma, la commedia, il film sportivo, il musical e persino il film per ragazzi, come dimostrato da quella perla sottovalutata che è Hugo Cabret. Insomma, il suo contributo alla settima arte va ben oltre il gangster movie, filone a cui viene sempre associato e che ha impreziosito con capolavori che qualunque appassionato conosce molto bene.

Con

Killers of the Flower Moon il maestro italoamericano tocca per

la prima volta il western, ma ovviamente lo tocca a modo suo: come fu

per il Tarantino di Django Unchained e The Hateful Eight,

Scorsese si appropria dell'ambientazione western per marchiarla a

fuoco con la sua impronta, adattandosi alle esigenze narrative e

stilistiche della vicenda che vuole raccontare senza perdere un

briciolo della sua poetica. La base del soggetto è quella di un

reale fatto di cronaca risalente ai primi del '900, da cui Scorsese

prende spunto per firmare una vera e propria apologia, una sorta di

scusa collettiva nei confronti di un popolo, anzi dei popoli, che

l'America ha sterminato e perseguitato per secoli. Un genocidio il

cui sangue macchia le mani di tutti gli americani, o almeno è questo

che sembra volerci comunicare il regista: nessuno è totalmente

innocente, finché fatti come la serie di omicidi che negli anni '20

ha interessato la comunità di nativi Osage dell'Oklahoma rimarranno

nell'ombra.

È un film che prosegue un fil rouge che lo

lega ad altre grandi opere come Gangs of New York, attraverso

il quale si narra di come la storia degli Stati Uniti in realtà non

sia poi così gloriosa, di come le sue fondamenta siano state

costruite sulla violenza, sulla prevaricazione, su una minoranza che

schiaccia tutte le altre nascondendosi dietro parole altisonanti come

“libertà”, “autodeterminazione”, “unione”. Un film in lo

stesso Scorsese, grazie a un finale inaspettatamente esplicito, mette

a nudo se stesso quanto lo spettatore, e lo pone di fronte alla sua

storia, al suo presente, alle sue responsabilità.

Ma

no, non ignorerò una delle principali critiche rivolte dal pubblico

a questo film. Killers of the Flower Moon, tratto dall'omonimo

saggio del giornalista David Grann, è un film molto lungo: quasi tre

ore e mezza di cui forse almeno una ventina, volendo, potevano anche

essere sacrificate. Tuttavia, sono convinto che questa sia anche una

scelta consapevole da parte del regista e della sua storica

montatrice, la leggendaria Thelma Schoonmaker: in un'epoca di consumo

rapido e insapore, l'ultima fatica di Martin Scorsese rappresenta un

necessario slow food, un'esperienza da subire (rigorosamente

davanti al grande schermo) fino in fondo, senza scorciatoie o mezze

misure. Persino i protagonisti, i divi Di Caprio e De Niro, vengono

calati in ruoli insoliti, riuscendosi a

trasfomarsi come raramente hanno avuto modo di fare nelle loro

rinomate carriere. Quasi che l'autore volesse sottolineare ancora di

più la sua emancipazione da ciò che su di lui viene solitamente

proiettato, da quegli stereotipi che gli vengono affibbiati quando i

più pretenziosi (o i più ignoranti) decidono di additarlo come "stanco",

"vecchio" e "obsoleto".

Killers

of the Flower Moon non è forse un capolavoro, e del resto è

ancora presto per dirlo, ma è l'ennesima dimostrazione che,

nonostante l'età, Scorsese e il suo cinema sono più vivi che mai.

Asteroid City, di Wes Anderson

Come per ogni film di Wes Anderson, sono stato elettrizzato fin dal giorno 1 dall'iminente uscita di Asteroid City. Non solo perché stiamo parlando di uno dei miei registi preferiti e uno degli autori più interessanti e riconoscibili degli ultimi anni, ma perché sono sempre molto interessato alle impressioni nettamente discordanti che i suoi lavori lasciano immancabilmente su pubblico e critica.

Credo che sia dai tempi dell'Isola dei cani, seconda incursione del regista nell'animazione, che un suo film non veniva universalmente osannato tanto dalla critica quanto dai suoi (pochi) spettatori. The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, da me molto apprezzato, aveva già fatto alzare qualche sopracciglio e storcere qualche naso, e sicuramente gli innumerevoli meme e parodie che ironizzano sul peculiare e distintivo stile dell'autore texano hanno aiutato a cementificare l'idea di una sorta di stanchezza collettiva nei confronti dei suoi colori pastello, delle sue inquadrature simmetriche e della sue colonne sonore dal sapore vintage. Ebbene, se appartenete a questo gruppo di detrattori, o anche solo se tutte queste caratteristiche vi hanno semplicemente stancati, è molto probabile che non abbiate apprezzato più di tanto l'undicesima fatica di Anderson, presentata come sempre a Cannes.

Gli elementi

incriminati ci sono tutti: fotografia calda quasi da cartolina, in

cui la fanno da padroni l'azzurro limpido del cielo e il marrone

chiaro del deserto e delle rocce, geometrie precisissime (e

kubrickiane) che descrivono con attenzione maniacale gli ambienti, un

cast stellare estremamente vasto e variegato e canzoni che

accompagnano il tutto che sembrano uscire da una radiolina anni '60

(tanto quelle di repertorio quanto la canzone originale del film,

Dear Alien, che vede tra l'altro lo zampino di Jarvis Cocker).

La vera domanda da porsi è: può l'identità di questo film,

così come di tutte le altre opere di quest'autore, essere

interamente riassunta in questi elementi superficiali? La risposta, a

mio modesto parere, è un grosso no. Se Asteroid City non

rientra certo fra i 5 migliori film di Anderson, e se indubbiamente

già nel succitato The French Dispatch era possibile

intravedere un po' di manierismo, entrambi portano avanti la poetica

di quello che, è sempre il caso di ricordarlo, non è un mero esecutore,

ma un artista e un autore completo, che, come ogni artista e autore,

porta avanti le sue solite tematiche e opera le sue solite scelte

estetiche per metterle in pratica.

La pellicola,

divisa in tre atti, è teatro che si fa cinema e viceversa, una

commedia nella commedia che mette in scena una storia corale densa di

soluzioni metanarrative, ma allo stesso tempo carica della tipica,

sottile ironia che in questo caso attacca (forse non con abbastanza

forza) il governo degli Stati Uniti in un'epoca di guerra fredda.

La

vicenda si svolge nel 1955 in un immaginaria zona, denominata appunto

Asteroid City, in cui il cratere lasciato dalla caduta di un

asteroide millenni prima attira una sterminata serie di personaggi

tra i più disparati, fra turisti, comitive di ragazzi prodigio che

partecipano a un convegno di astronomia, e un uomo he si ritrova con

l'auto in panne insieme alle tre figlie piccole e le ceneri della

moglie appena defunta. Le storie di tutti questi personaggi, più o

meno ben delineate, si intrecciano fra di loro in un groviglio

apparentemente intricato, come si intrecciano i tre piani narrativi

del film, ovvero la preparazione della commedia, che vediamo in

bianco e nero e in 4:3, la commedia stessa, per cui si passa al

colore e al widescreen, e il narratore, impersonato da un ottimo e

inedito Bryan Cranston.

Entrare nel

dettaglio sarebbe a mio parere inutile, perché Asteroid City

è uno di quei film che parlano da sé. Uno di quei film a cui si

potrebbe pensare per mesi o anni senza giungere a un'interpretazione

univoca, ma una certezza, giunti ai titoli di

coda, rimane: la certezza che Wes Anderson sta continuando imperterrito per la sua

strada portando avanti il suo stile, insofferente alle reazioni

confuse degli spettatori e ai lamentosi dissensi dei critici della

domenica. La sua ultima fatica, checché se ne dica, dimostra che il

suo cinema è più vivo che mai, ed è proprio di questa creatività

e originalità che la settima arte ha bisogno.

Sarà il tempo a dire se abbiamo assistito a un colpo di genio o ad una stanca opera di maniera; la

mia opinione, sempre più certa col passare del tempo, tende

decisamente per la prima ipotesi.

Il gatto con gli stivali 2 – L'ultimo desiderio, di Joel Crawford

E qui, cari lettori, devo dichiarare un mea culpa. Nel best of relativo all'anno scorso dichiaravo infatti la mia perplessità circa un seguito dopo 10 anni del Gatto con gli stivali, a sua volta spin-off della serie di Shrek, bollandolo come una probabile mediocrata commerciale. Ebbene, a un anno di distanza e dopo averlo finalmente recuperato, posso dire che mi sbagliavo. Eccome se mi sbagliavo.

Il film DreamWorks diretto da Joel Crawford, già al timone del seguito dei Croods del 2020, è un'opera matura, coraggiosa e totalmente inaspettata per uno studio che ci aveva abituato a roba come Trolls e Baby Boss. Sarebbe stato facile buttare sul piatto la solita spremitura di franchise (come fu almeno in parte per l'originale del 2011), ma questo film è molto di più. È un'avventura fantasy con ispirazioni che vanno dai fratelli Grimm a Sergio Leone, ed è anche un tripudio visivo di tecnica e design che raccoglie il testimone lasciato da Into the Spider-Verse, forse fino ad ora il suo discepolo più riuscito, quantomeno appunto in termini di stile.

Ma ancora più del divertimento, dell'azione e della spettacolare veste grafica, a spiccare veramente è l'incredibile profondità e maturità della trama, che fra risate e citazionismo intesse una serissima riflessione sull'inevitabilità della morte, vero villain del film che dall'inizio alla fine perseguita il protagonista (interpretato ancora una volta da Antonio Banderas, che grazie a Dio stavolta lascia il doppiaggio della versione italiana all'ottimo Diego Suarez).

Era da tanto, insomma, che la DreamWorks non tirava fuori un'opera al pari delle grandi perle "alternative" dei suoi primi anni, o anche solo di un Dragon Trainer o un Le 5 leggende. E ora come ora, mentre un quinto capitolo di Shrek sembra apparire sempre più chiaro all'orizzonte, la speranza che lo studio nato come diretto rivale della Disney torni a colpire la Casa del Topo là dove fa più male con altre stoccate di questo livello è più forte che mai. Non ho ancora visto Ruby Gillman, ma da quanto leggo e sento in giro non mi sembra sia qualcosa che possa rispettare queste alte aspettative... Sarò nuovamente smentito? Lo scopriremo l'anno prossimo!

Oppenheimer, di Christopher Nolan

Naturalmente, non potevo includere in questa lista sul meglio dell'anno Oppenheimer, il ritorno dietro la macchina da presa di uno dei registi più polarizzanti degli ultimi anni, Christopher Nolan.

Quel Christopher Nolan che quattro anni fa (sembra ieri) aveva insistito a far uscire il suo Tenet in tutte le sale nonostante la pandemia mondiale, portando la sua casa di produzione a perdite non indifferenti, ma di fatto dimostrandosi definitivo nella riapertura delle sale di tutto il mondo, a cui fortunatamente oggi ci siamo (forse) riabituati.

E al di là della riuscita o meno del film (personalmente non l'ho apprezzato), l'odissea di Nolan del 2020 ha dimostrato definitivamente qualcosa che non per tutti era chiaro: nel bene o nel male, Christopher Nolan è un autore che fa sempre e comunque quello che vuole, pur al netto di alcuni compromessi materializzati in lavori su commissione come il remake di Insomnia o in incursioni fumettistiche più o meno riuscite come la comunque interessante trilogia del Cavaliere Oscuro.

E così, nel 2023, esce quello che per certi versi è il film meno commerciale del regista inglese. Un documento di tre ore sull'agonizzante dimensione interiore dell'uomo che ha contribuito a creare la bomba atomica, J. Robert Oppenheimer, a capo nel 1942 del Progetto Manhattan.

Il film è girato in buona parte in bianco e nero, i dialoghi sono molto fitti, le implicazioni serissime e l'accusa nei confronti del governo degli Stati Uniti urticante e inequivocabile.

Ed è questo che vorrei sottolineare in questa sede: in un'epoca post-COVID, in cui il sistema cinematografico mondiale sembra essersi lasciato andare a una sorta di sfrenata oclocrazia artistica che tutto poggia sulla soddisfazione del pubblico, a livelli che nemmeno la Hollywood reaganiana anni '80 aveva mai osato raggiungere, uno dei registi più pop del panorama contemporaneo, che egli stesso aveva sguazzato con successo nella forma di cinema mainstream più remunerativa del momento, il cinecomic, sceglie di riaffermarsi come autore con un'opera cupa, per niente ruffiana, che riflette sull'autodistruzione dell'umanità in nome di una pretesa di superiorità (su se stessa!) e che inserisce due interpreti molto associati al cinema d'evasione (Cillian Murphy e soprattutto Robert Downey Jr.) in un contesto in cui non solo brillano come raramente hanno fatto nelle loro carriere, ma in cui sono demitizzati, così come lo è lo stesso Robert Oppenheimer e come lo è la strapotenza atomica che ha portato gli Stati Uniti a vincere una guerra mondiale.

O meglio, come la sceneggiatura firmata dallo stesso Nolan ci tiene a ricordare più volte, una guerra già vinta che l'amministrazione Truman (rappresentato in modo devastante, anche grazie a un interprete a sorpresa straordinario) ha usato come scusa per un volgare sfoggio di potenza fine a se stesso, costato il sacrificio di centinaia di migliaia di vite civili.

Non solo, dunque, il film meno commerciale di Nolan, ma anche il suo più politico, in cui la figura di Oppenheimer e il suo tormento interiore funge da catalizzatore per temi per niente semplici che coinvolgono direttamente la coscienza, morale e politica, di tutti i personaggi e di tutti gli spettatori.

Naturalmente, Nolan non smette di essere Nolan, e il film è curato con attenzione maniacale in ogni suo aspetto tecnico: la grandeur della messa in scena, il montaggio che accavalla più piani temporali con una gestione impeccabile, la fotografia che alterna suggestivamente colore e bianco e nero e gli effetti speciali, in cui la CGI è ridotta al minimo e le esplosioni (compresa quella atomica) sono ricreate davvero, con tanto di ricostruzione dal vero del sito in cui si svolsero i primi test a Ghost Ranch.

Insomma, la solita cura che Nolan riserva in modo ossessivo ad ogni sua pellicola; e non uso il termine a caso, visto che il tutto è stato girato in pellicola IMAX 70mm, a dimostrazione di quanto l'aspetto visivo venga sempre per primo nel suo cinema.

In passato, quest'ultima caratteristica si è spesso rivelata un'arma a doppio taglio, ma non è il caso di Oppenheimer. Semmai, qui come mai prima d'ora la forma è al servizio della sostanza, una sostanza finalmente esplicita nel suo messaggio e nelle sue prese di posizione.

Tirando le somme, se Oppenheimer, tra i tre migliori film del suo autore e uno dei migliori dell'ultimo decennio, rappresenta il futuro del cinema nolaniano, io sarò sempre in prima fila e in trepidante attesa ogni volta che una sua nuova produzione comparirà all'orizzonte.

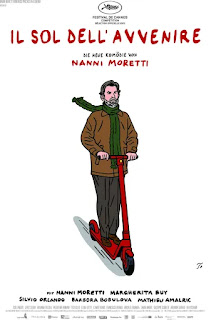

Il sol dell'avvenire, di Nanni Moretti

Da un po' di anni si ha la sensazione che il cinema, nato a fine '800 come meraviglia avveniristica al limite del fantascientifico, sia diventato un'arte rivolta più verso il passato che verso il futuro. Stiamo vivendo un'epoca di nostalgia, di passatismo e di rivalutazione a tutti i costi, in cui franchise morti da anni vengono riesumati e le posizioni più alte nelle classifiche degli incassi sono riservate spesso a sequel come Top Gun: Maverick, concepiti e percepiti alla stregua di veri e propri manifesti di apologia nei confronti di contesti culturali (e superficiali) a cui guardare indietro con una glorificata nostalgia e un velo di malinconico rimpianto. Una tendenza, questa, sempre più opprimente, che non accenna a cedere il passo, che continua a catalizzare l'attenzione di un pubblico sempre più impigrito e sempre più a suo agio nell'inerzia in cui il cinema di largo consumo sembra essersi rifugiato, refrattario come mai prima d'ora a quella spinta innovativa così tanto preponderante ai suoi esordi.

Fortunatamente, come per tutte le cose, anche all'interno di questo panorama stagnante c'è spazio per un rovescio della medaglia. Artisti che si distinguono guardando al passato per costruire il futuro, che imparano dalla tradizione per inventare i se stessi che sono e saranno. Persino autori navigati come Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Woody Allen, David Cronenberg hanno tirato fuori, con le loro ultime opere, qualcosa che va ben oltre il semplice rivangare un passato glorioso, che si rifanno sì al (auto)citazionismo ma che funzionano prima di tutto come potenti rivendicazioni delle rispettive poetiche in un'epoca moderna completamente diversa da quelle in cui si sono formate, poetiche che nonostante, anzi, grazie al passare decenni, durante i quali sono maturate ed evolute, risultano ancora più che mai attuali e di rilievo.

Ciò che è interessante riguardo Il sol dell'avvenire, ultima fatica di Nanni Moretti presentata a Cannes, è come si inserisca perfettamente in questo stesso contesto, con in più un che di sognante che la rende vicina ad uno spirito che oserei definire tarantiniano.

A 70 anni di età e dopo quasi 50 anni di carriera, l'autoreferenzialità che Moretti inserisce immancabilmente nelle sue opere raggiunge forse il culmine: il metacinema, la disillusa critica politica di sinistra, le idiosincrasie, l'amore per la musica pop italiana, tutto ritorna prepotentemente, ma mai con lo stesso identico spirito visto in pellicole precedenti. Le autocitazioni a Moretti stesso e al suo cinema sono parte integrante dello spirito dell'opera, negli attori feticcio (Silvio Orlando e Margherita Buy in primis), nelle tematiche, nella stessa presenza in scena del regista, che torna ad essere protagonista al 100% svestendosi di vecchi alias come quello di Michele Apicella, e presentandosi con il suo nome di battesimo, Giovanni, e la sua personalità.

Non è certo la prima volta, nella pluridecennale filmografia del regista, che tutto ciò avviene, ma qui sembra acquisire una valenza profondamente diversa.

Nella storia di un regista (naturalmente) che cerca di girare un film pessimista e polemico spinto da forti ideali politici si intravede l'eredità di opere precedenti come Il caimano o Aprile, riemerge la visione spassionata e di poche speranze di Ecce bombo, permane la sferzante ironia autocritica di Caro diario, ma il tutto non è semplicemente messo in scena in virtù di una sterile retroattività. Moretti guarda dentro se stesso e dentro il suo cinema come non aveva mai fatto, e arrivati alle battute finali del film, dopo aver toccato forse il fondo con una delle scene più drammatiche ma allo stesso tempo sobrie dell'intera filmografia del regista, tutto si ribalta completamente, le carte in tavola vengono rimescolate e da un'amara riflessione sulle sconfitte, sia personali che di una grossa fetta della generazione italiana figlia degli anni di piombo, si passa improvvisamente a quello che meno ci si aspetterebbe da un artista di questo tipo, di quest'età e di questa formazione artistica e politica: un inaspettato inno di speranza, una sorta di bagliore in fondo al tunnel che rende Il sol dell'avvenire (e da qui il titolo particolarmente azzeccato) l'opera forse più positiva mai girata da Moretti.

Ed è così che alla fine, dopo un'ora e mezza pregna di riflessioni, eppure tutt'altro che pesante, il film assume un valore testamentario, si trasforma in una summa della poetica e della filosofia di una persona, prima che di un artista, una persona che mi sembra ormai di conoscere più di quanto avrei mai immaginato, nonostante lo segua da pochissimi anni.

Potrà risultarvi molto strano, e risulta strano anche a me, quanto io mi senta rappresentato dalla poetica di un uomo con più del doppio dei miei anni, ma è anche questa la bellezza del cinema di Moretti: parlando di sé, parla un po' di tutti noi, e questo è forse l'aspetto del suo cinema che meno è cambiato in tutti questi decenni.

Tutte queste mie righe e tutto il testamento cinematografico di questo autore si materializzano magnificamente nel finale del film, felliniano fino al midollo e di fronte al quale tanto gli ex ventenni che erano presenti fin dai tempi di Io sono un autarchico, sia i molti ventenni di adesso che hanno scoperto da poco la sua filmografia e che vi si riconoscono, non potranno non commuoversi ripensando ad uno dei percorsi artistici più sinceri e unici dell'intero panorama cinematografico italiano. Un percorso che ci ha dato davvero tanto e che, speriamo, non sia ancora finito.

Grazie, Nanni. Grazie di tutto.

Guardiani della Galassia 3 di James Gunn

Ma sono i momenti emotivi l'elemento che, fin dal primo capitolo, hanno reso speciale questa saga, l'hanno differenziata da tutte le altre e le hanno permesso di distinguersi al di sopra di titoli più altezzosi e seriosi e di affermare i suoi personaggi come i più amati in una schiera sempre più folta ma sempre più vuota. Ebbene, non solo qui alcuni personaggi raggiungono forse il climax del loro percorso evolutivo (penso a Rocket Raccoon e a Drax in particolare), ma anche il peso delle azioni dei personaggi e le loro conseguenze etiche giocano un ruolo insolitamente decisivo in quello che è di fatto un film di supereroi del 2023. Gunn riversa nuovamente tutta la sua poetica, parlando della sperimentazione sugli animali, dell'amicizia, della paternità, e tutto funziona perfettamente proprio in virtù di questi personaggi, tanto assurdi quanto sinceri, veri e credibili nelle loro personalità nonostante stiamo parlando fondamentalmente di alieni, tra cui un procione e un albero.

Babylon, di Damien Chazelle

Babylon, uscito nelle sale a fine 2022 e in Italia a gennaio 2023, si potrebbe tranquillamente fregiare di questo titolo, se quest'anno non fosse uscito anche Barbie, che non troverete in questa lista (traete le vostre conclusioni).

Regia, fotografia, interpretazioni, la clamorosa colonna sonora jazz di Justin Hurwitz, tutto è gigantesco, è sfrenato, è la leggenda della vecchia Hollywood in tutte le sue gloriose vette e i suoi oscuri abissi. Il finale, poi, è un caleidoscopico tributo all'arte cinematografica tutta, una sorta di orgasmo multisensoriale che lascia il personaggio di Manny Torres, personificazione dello spettatore, senza parole, consapevole finalmente dell'enorme potere che la settima arte era ed è in grado di esercitare.

Margini, di Niccolò Falsetti

Il punk: senza dubbio il sottogenere rock più viscerale, diretto e soprattutto sincero che esista. Anche quando, inevitabilmente, anch'esso è caduto nella spirale del consumismo diventando una moda superficiale che di pun conservava solo il nome, non sono mai mancate generazioni e generazioni di nuove leve a venire a galla per risollevarne i fasti: negli anni '80 col movimento hardcore americano, nei '90 col pop punk (quantomeno con alcuni esponenti) e ancora oggi a 2000 inoltrato il verbo del punk continua ad essere portato avanti come simbolo di rivolta, nichilismo, disagio giovanile e non, con uno spirito che resta immutato da quel big bang che era stata la Londra del 1977, fra Sex Pistols, Damned, Clash e una miriade di altre formazioni dai nomi scolpiti nella storia, anche magari con un solo album all'attivo.

Ed oltre alla sua longevità, il punk può vantare anche un'altra qualità non da poco, quella di essersi diffuso a macchia d'olio praticamente in tutto il mondo, generando, oltre alle due colonne inglese e americana, altri intensi focolari in Europa e non solo. Non a caso, si tratta dell'unico altro genere di origine albionica, insieme al progressive rock, ad aver trovato terreno fertile anche in Italia, dove a partire dagli anni '80 si è creata una scuola folta e vibrante, che fa sentire la sua voce di protesta ancora oggi.

Margini,

opera d'esordio di Niccolò Falsetti e sedondo film italiano di questa lista, racconta di questa realtà. Un

gruppo hardcore di Grosseto che nel 2008, mentre cerca in tutti i

modi di sfondare (o meglio, di sopravvivere) nel territorio musicale

italiano, tenta di far venire un famoso gruppo americano nella loro

città per un concerto.

La sceneggiatura e la messa in scena

narrano, in modo semplice e con una sincerità palpabile, una storia

"ai margini" in ogni sua spigolatura, geograficamente,

musicalmente ed emotivamente. Il terzetto di protagonisti ricorda,

aggiornato agli anni 2000, i personaggi di La guerra degli Antò

di Riccardo Milani, altro cult di matrice punk che nel 1999

affrontava dinamiche molto simili, ma con uno spirito più

ironico.

Falsetti firma la sua sceneggiatura con Tommaso Renzoni e

Francesco Turbanti, quest'ultimo anche protagonista nel ruolo del

baterista Michele e realmente un musicista punk insieme allo stesso

regista, e il disagio giovanile vissuto nella rurale Maremma è

presente in ogni momento, in ogni dialogo e in ogni tentativo di

comunicazione fra generazioni, destinato quasi sempre a fallire.

Unici momenti di distensione, quelli musicali, in cui sia i

personaggi che lo spetattore possono sfogare il peso dato dal vivere

in una società in cui la musica, quella vera, è vista come il

fanalino di coda, e i suoi sostenitori come zavorre.

Così è,

così è stato, e così sempre sarà, specialmente per generi come il

punk, come sembra volerci comunicare la scelta musicale sul finale,

significativa come la partecipazione alla pellicola di un certo

famoso fumettista romano...

Margini,

presentato al Festival di Venezia 2022, è questo, un testamento punk

da chi il punk l'ha vissuto veramente, reso ancora più sentito,

ovviamente, da una colonna sonora adeguata e in larga parte italiana,

compreso un brano inedito dei Pegs, band in cui Falsetti e Turbanti

militano.

Una piccola perla che nonostante la produzione dei

Manetti Bros. non perde la sua anima indipendente, decisamente tra i

migliori film italiani dell'anno.

Avatar - La via dell'acqua, di James Cameron

Dopo Babylon, ecco un altro dei film più controversi dell'anno, innalzato dagli incassi al botteghino (risultato non così scontato come si potrebbe pensare) ma affossato da buona parte di critica e pubblico, generalista e non. Le critiche rivolte a questa saga ormai le conosciamo a memoria: scontatezza della trama a favore di una spettacolarità visiva fine a se stessa, metafore ambientalistiche trite e forzate e personaggi piatti, noiosi e con cattivi banali. Ma ciò che ci si dimentica nel tornado di queste sterili critiche che ci portiamo dietro da ormai 15 anni, è che il ritorno di James Cameron dietro la macchina da presa, così come il suo predecessore, non è altro che un prolungamento di una poetica che il maestro della fantascienza si porta dietro fin dagli albori.

Ogni suo film a partire almeno da The Abyss porta in sé tematiche ambientaliste, antimilitariste e sui pericoli dell'eccesso di tecnologia. Una poetica ricalcata nello stesso modus operandi dell'autore: innovazione e progresso al servizio dell'arte cinematografica e mai il contrario, non è un caso che ogni singola pellicola del maestro (con rare eccezioni) rappresenti sempre una grande innovazione tecnica per queso medium, sempre al fronte di budget astronomici e incassi ancora maggiori.

Avatar - La via dell'acqua è tutto questo, niente di più, niente di meno. È arrivato nelle sale di tutto il mondo (naturalmente, rigorosamente in 3D) a 14 anni di distanza dal primo film, maggior incasso della storia per molto tempo, periodo che Cameron ha impiegato esclusivamente per la progettazione di quella che si prospetta come una space opera in cinque capitoli, ognuno su una fase della vita umana. Il risultato è un ritorno forse ancora più inclusivo nel mondo di Pandora, con effetti ancora più mozzafiato, nuovi luoghi e popoli da esplorare e una regia di Cameron ancora più ispirata... e siamo solo all'inizio.

Inutile negarlo, l'innovazione di un franchise come Avatar non sta certo nel soggetto, ma in un'epoca storica in cui da anni si prospetta la fine della sala in favore dello streaming (che altro non è che un home video più di comodo) questi film rappresenteranno sempre uno stendardo dell'esperienza della sala, quel senso di meraviglia e immersione che solo una stanza buia e un megaschermo possono regalare, e che il grande James Cameron non manca di riservarci da 45 anni a questa parte.

The Fabelmans, di Steven Spielberg

E mi sembrava giusto concludere questa lista dedicata al meglio che il cinema ci ha offerto quest'anno con un film che parla dello stesso cinema, regalatoci non a caso da uno dei registi più famosi, influenti e importanti non solo per la settima arte, ma per l'immaginario di tutti noi che la amiamo: Steven Spielberg.

Dopo ben cinque decenni di carriera, uno Spielberg come non l'abbiamo mai visto prima d'ora dirige e scrive (caso molto raro) la sua opera più autobiografica, e la più sentita in assoluto. Quella di Spielberg è una carriera costellata da successi e vette artistiche e d'intrattenimento impressionanti come da numerosi passi falsi, ma la sincerità, il calore e la passione profusi in questo The Fabelmans bastano da soli a rendere orrori come Always, GGG e Jurassic Park 2 dei lontani ricordi. L'emotività che ha sempre caratterizzato i lavori di questo cineasta non è mai stata così giustificata e ben accetta come in questo film, in cui Spielberg mostra la sua vita vera, seppur filtrata attraverso quella del fittizio Samuel Fabelman e della sua famiglia, in tutti i suoi dettagli, compresi i più sofferti e dolorosi.

Si parte dall'infanzia, con il colpo di fulmine fra il piccolo Sammy e le immagini in movimento, passando per un'adolescenza non priva di difficoltà, durante la quale il cinema è l'unica consolazione e l'unico sogno a fargli compagnia.

Potrei spendere righe su righe sulla bellezza di questo film, disquisendo di quanto sia perfetta la sua forma, complice l'apporto di storici collaboratori del regista come il direttore della fotografia Janusz Kamiński e il compositore John Williams, di quanto sia toccante nella descrizione dei rapporti familiari (in particolare il meraviglioso personaggio della madre, interpretata da una straordinaria Michelle Williams), di quanto sia poetico il finale, con uno dei cameo più epici di sempre, ma le parole non renderanno mai abbastanza giustizia a un'opera come questa, un'opera che è pura narrazione visiva, come il vero cinema dovrebbe sempre essere.

Probabilmente Spielberg non si ritirerà presto, o almeno così spero, ma The Fabelmans non può in ogni caso non essere visto come un punto d'arrivo, come il coronamento di una lunga e onorata carriera, nonché di ua vita intera passata a raccontare storie, per le quali noi, il pubblico, non possiamo che essere grati.

Si conclude dunque qui la mia riflessione sui miei film preferiti dell'anno. Come annunciato all'inzio di questo articolo, sono molti i potenziali candidati a presenziari in questa lista che purtroppo non ho visto, e avrò siurament tempo di recuperarne un bel po' nel corso di questo nuovo anno.

Non ho davvero altro da dirvi in questa sede, se non; ancora tanti auguri di buon anno nuovo, e che il cinema non vi abbandoni mai!